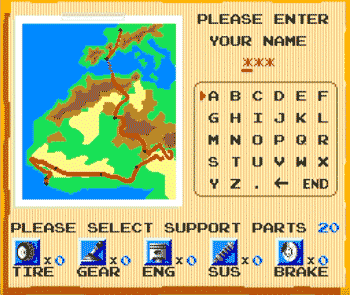

「ビクトリーラン」は1987年12月28日に発売されたパリダカをモチーフにしたドライブゲームです。

「昔のレースゲームか・・・もう遊べないでしょ?」

果たしてそうでしょうか? ここで私はビクトリーランは今でも手に汗握るドライビングゲームゥ!と声高に主張させて頂きたいと思います。

確かに昔のレースゲームが遊べない・・・そう思ってしまう理由もわかります。 長いゲームの歴史の中、レースゲームが一番の進化を遂げたといっていいでしょう。

残念ながらPCエンジンには拡大縮小機能はありませんからF-ZEROのようなアウトインアウトなどできようはずがありません。

しかしこのゲームは厳密にいえばレースゲームではありません。なぜなら誰かと競っているフシはないからです。確かにチェックポイントに到着すると誰かの名前が表示されてはいるようですがあれは名前だけのフェイクと言っていいでしょう。むろんドライブ中に遭遇することはありません。

遭遇するのは大型トレーラー、フラフラ蛇行運転する幅寄せ害基地ドライバー、車とぶつかっても平気どころか吹き飛ばしさえするデュエル王なバイク、ちょっとでも速度を落とすと後ろからカマ掘りをかますカマ野郎など。

このゲームはこれらイカレポンチをいかにかわすかに特化したゲームなのです。コースを凝視してベストなライン取りをなどとちょっとでも考えればドカンと来ます。

これら害基地どもをスイスイと若しくはヒラヒラとかわして突破したとき、貴方の脳汁はダラダラとヨダレのように垂れ流しているのを感じるはずです!!!

そうそう、パリダカといえば世界一過酷なレースとも呼ばれていますね。忘れるところでした。

パリダカールラリーは元々、フランスパリからスタートし、アフリカ、セネガルのダカールを終着点としてましたが現在は開催地を移しており、サウジアラビアに変わってしまいました。このゲームではダカールへ行けるのです!むろんここもポイントですね!

システム

疑似3D

大昔のこの手のゲームは一見すると3Dなのですがモニターの走査線をズラしながら表示する擬似3D・・・つまり大ウソの世界です。

すべてのコーナーを「イン、イン、イン」でベタ付けが目標。さもないとオーバーランです。オーバーランするとコース脇に機械的に配置した岩に直撃!!。回転した挙句に気絶したかのように数秒間固まり、その後スーっと中央に戻る儀式を拝まねばなりません。 したがってオーバーランしたら終わりだと認識しましょう。 ポチっとな。 もしくは「オーバーラン!」と感じたらフルブレーキングゥ!!!

このほうがまだマシです。とはいえ、このロスはどこかで取り戻せるかというと、ほぼありません。このゲームは何度もプレーし、適車が出現するタイミングを覚えるほかありません。

フルブレーキングした後はすぐ復帰せねば!!「ええい!」俺はギアをアラアラしく上げ下げした! ガチャガチャ!!

「ん!?・・・あれ!?」

壊れるパーツ

ギアを上げるとトラクターばりのゴリゴリ音が!!「なんだこれは!?」 壊れたのです・・・。どこで壊れるかによるのですがチェックポイントまでこのままですからスタート直後に壊れでもしたら悲惨なレースを強いられる事がやすやすと想像できてしまいます。これぞパリダカ!!!

ダメージは記憶され、保持されています。ですのでチェックポイントでは交換するのかどうかを判断せねばなりません。これを間違うとやはり悲惨なレースになる事がやすやすと想像できてしまいます。

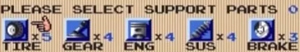

ゲームスタート前に予備のパーツを振り分けることができるのですが。振り分けてなければ当然修理すらできず、とんでもない地獄をみることになります。過酷なレースによって破損するパーツを直し、安定した走りをマネージメントする・・・。 さらに自分の走り方がモロに各パーツへ影響するようにもなっています。 いたわる走りもポイントになっています。

レースなんだからタイヤだろ!タイヤタイヤ!タイヤに全振りィ!みたいなことをやってしまうと2ステージ目くらいでタイムアップとなってしまいます。

その辺のバランス調整もしっかりとなされていて、ほのかな良質の香りをそこかしこから漂わせてくれています。

道に落ちている石をかまわず踏んで跳ねさせるとサスが悪くなります。サスが壊れると右いったり左いったり不安定になり、結局それがタイヤにも悪影響がくるなど部品間の影響もしっかりと表現されていて、シミュレーション的奥深さを表現しています。

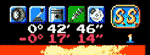

部品は段階的劣化してきます。青から緑、黄色、赤に変わっていきます。パーツ毎の影響度を見極め、どれに比重を置くのか。

もし部品をケチって交換しないでそのまま走っていると様々な弊害が出始めますがあえて交換しないでこれらを抱えながらだましだまし走る。コレもけっこう楽しかったりする。

タイムがシビアなので無理だが・・・。

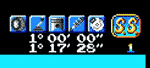

制限時間

各ステージは制限時間があり、あちこち壊れてヨボヨボで走っているとあっという間にタイムオーバーとなるので気をつけよう。 やっぱパーツは変えよう・・・。

とはいえ、各チェックポイントの基準となるタイムをオーバーしても1分余分にタイムを持っており、基準のタイムをオーバーした分はここから差し引かれる仕組みになっています。これが0になってはじめてゲームオーバーですので割りと余裕はあり、初プレイでもけっこう先のステージまでいけちゃいます。

絶望的な横の車間距離

車の間を縫うように走るのがこのビクトリーランの特徴。最初は難しい・・・しかし車の挙動がわかってくると次々と車をかわしていく醍醐味を味わう事ができる。

グラフィック

当時それまでドライブゲームでアップダウンがあったのはスクウェアの天才プログラマー、ナーシャジベリが開発した「ハイウェイスター」

スピード感はありましたがそこはやはりファミコンの性能でしたから見た目のインパクトは今一つでした。

ちなみにこの時期に発売されたファミコンレースゲームは「タイトーグランプリ」

このゲームはレース資金を稼ぐRPG的な面白さがウリで見た目のインパクトはかなり寂しいものでした。

そこにきてこのビクトリーランです。このようにまだまだファミコン全盛の当時のさなか、かなりインパクトがあったのがこの大型トレーラー。

今見てみるとどうってことないが初めてコレを見たときは「スゲー! お!?バイクも走ってる。スゲー」とか。実にチープな事で喜んでいた素朴な時代でした。

操作フィーリング

オンロードとオフロードで挙動をキチンとわけてます。オフロードではあまりスピードが上がらないようにできてます。

それと道路が荒れている分、車体が若干上下に動いたりする挙動も。がんばってましたね。

先のステージに進むと邪魔してくる車が増え、中には「特別なお薬でも飲んでいるのでわ?」としか考えられない蛇行運転の車が登場。

「どうしろと!」

ハンドリングの十字キーは一回押す毎の移動する量は一定だが方向転換が可能なタイミングがパーツの痛み具合で決まってくる。

これがわかってくると余計な事故を防げたりなど、少しづつ影響度の理解度が高まり、ハマりポイントに。

音楽・効果音

ゲーム中のBGMはいいのですが効果音の方ではどうでしょうか。コーナーでオーバースピードでスリップしているとでる「ギュルギュル」という甲高い音とか気になる人もいるかもしれませんね。

良い点

演出

走っていると昼、夕方、夜に変化していきます・・・。なんか本当に延々走っているような気分にさせてくれジワります。旅にでる感覚というか

敵車に触れただけでは爆発しない

たまに敵車にぶつかっただけで大爆発するウソのレースゲームがありますがビクトリーランではそんなことはありません。

もちろんハイスピードで衝突すれば横転しますがしっかりブレーキをかけると耐えてくれます。

しかし縁石の外にある障害物だと低速であろうと接触してしまうと派手に一回転してしばらく停止します。これがものすごくタイムロスになります。

一回でもこれがあるとその区間はタイムオーバーになってしまいますね。リセットしましょう。

最悪コース外の岩には絶対にあたらないようにすればなんとかなります。急ブレーキする判断も必要。

とはいえ、レトロフリークさえあればベストラップ事にセーブし、力業でクリアすることも難しくはありません。覚えゲーですから。

イマイチな点

敵車の蛇行運転

このゲームに限った事ではなく、昔の車のゲームに良く見られるありがちな難易度アップの手法。

それはありえないほどの敵車の蛇行運転がある。ヨッパライか明らかになんらかの異常事態である。

総評

最初はムズイ。

しかし、しばらくプレイすると段々慣れ、無理だと思った敵車のギリ避けができて楽しくなってくる。

そうなってくると基地外じみた敵車の蛇行運転にも余裕の対応。

当時長く感じたステージも今みてみるとそれほどでもなかったことも気軽にプレイできていいね。

昼、夕方、夜、移りゆく周りの景色にまるで旅をしているかのような気分

最後のステージはちょっとした変化があり、感動的です。

パーツの重要度や比重は何度か繰り返し遊んでみて探っていく、部品毎に車の挙動が変わるのでそれに応じた走りの変化を楽しんで見てください。

がんばってましたねぇ・・・ハドソン。

★★★★☆